उत्तराखंड वाला कानून अगर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो क्या होगा?

समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड वाला कानून अगर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो क्या होगा?

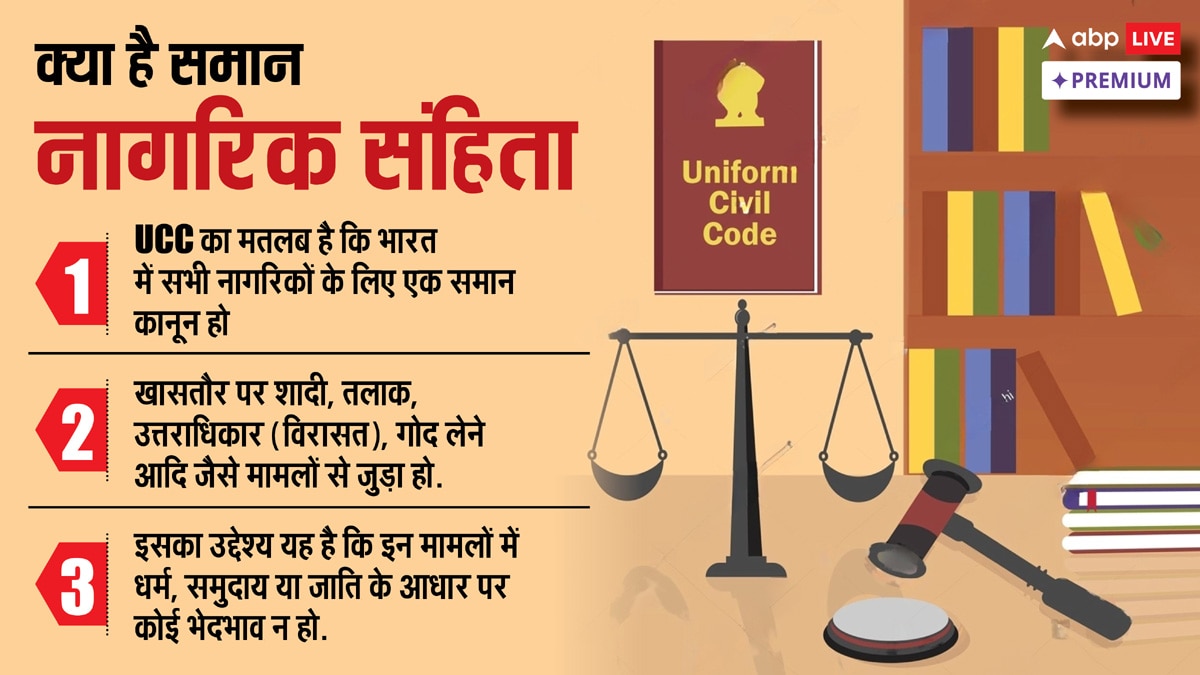

समान नागरिक संहिता (UCC) का मतलब है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, जो खासतौर पर शादी, तलाक, उत्तराधिकार (विरासत), गोद लेने आदि जैसे मामलों से जुड़ा हो.

साल 2022 में बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) को अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया था. इतना ही नहीं विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में UCC प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसके मसौदे को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया था. अब सोमवार यानी 27 जनवरी, 2024 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गया है, और इसके साथ ही उत्तराखंड भारत में यूसीसी (Uniform Civil Code) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. राज्य के इस कदम को एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है.

अब, इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी इस कानून को लागू किया जाएगा. उत्तराखंड के बाद, उत्तर प्रदेश में UCC के लागू होने की संभावना पर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल साल 2022 में, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में UCC लागू करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि, “एक देश में सभी के लिए एक कानून की आवश्यकता है. हमें एक व्यक्ति के लिए एक कानून और दूसरों के लिए अलग-अलग कानूनों के सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए. हम एक सामान्य नागरिक संहिता के पक्ष में हैं.”

ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि उत्तराखंड वाला कानून अगर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो क्या होगा?

सबसे पहले समझिए क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (UCC) का मतलब है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, जो खासतौर पर शादी, तलाक, उत्तराधिकार (विरासत), गोद लेने आदि जैसे मामलों से जुड़ा हो. इसका उद्देश्य यह है कि इन मामलों में धर्म, समुदाय या जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो. दरअसल भारत में आज भी विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग कानून हैं.

– हिंदू समाज के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि होते हैं.

– मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित नियम निर्धारित करता है.

– क्रिश्चियन समुदाय के लिए क्रिश्चियन विवाह अधिनियम है.

– आदिवासी समुदाय के लिए उनकी पारंपरिक व्यवस्था होती है, जो उनके कानूनों का पालन करती है.

यानी जिस राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होता है, उस राज्य में सबको शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना आदि के लिए एक जैसे कानून का पालन करना होगा. इसका उद्देश्य यह होगा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोग इन मामलों में भेदभाव से मुक्त हों और सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हों.

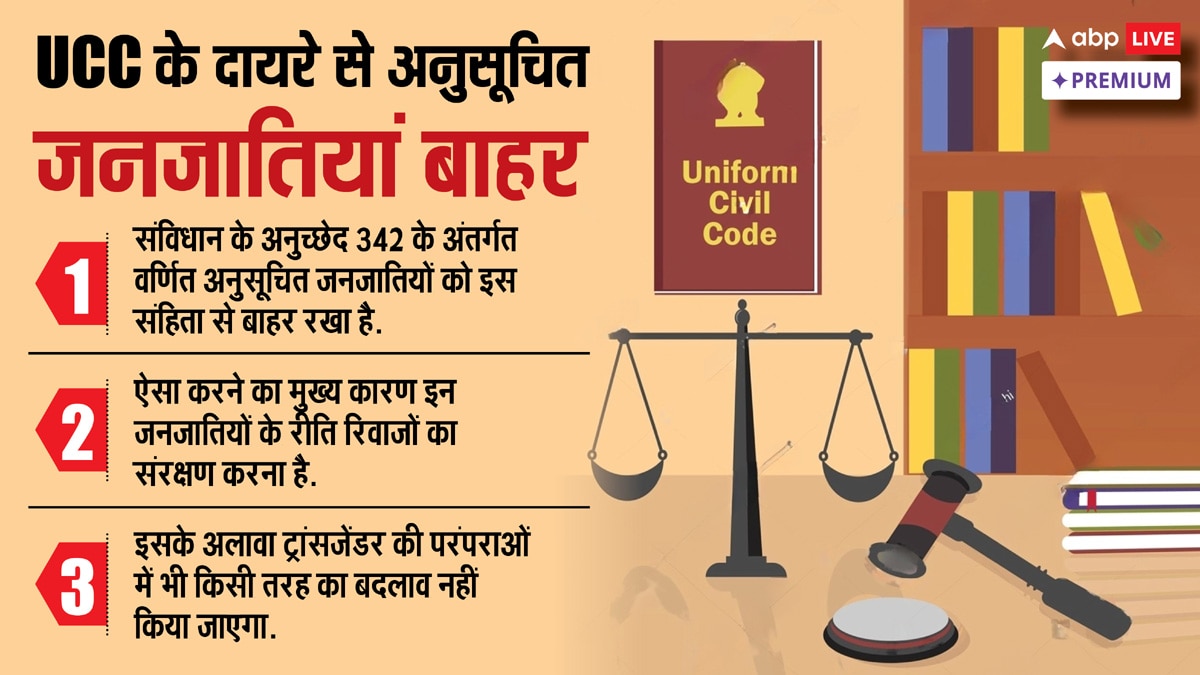

तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति को इससे राहत क्यों मिली

संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची तैयार की जाती है, और इन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं. जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई, तो इन जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया. इसका मुख्य कारण यह इन जनजातियों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं हैं, जिन्हें संरक्षित रखने की जरूरत है. UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है, लेकिन इन जनजातियों के मामलों में उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों का उल्लंघन न हो, इस बात का ध्यान रखा गया है.

इसी तरह, ट्रांसजेंडर समुदाय की परंपराओं में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. उनके अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और UCC के तहत उनके मामलों में हस्तक्षेप करने से बचा जाएगा. इस तरह से, UCC लागू करते वक्त यह सुनिश्चित किया गया है कि हर समुदाय की अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का सम्मान किया जाए.

समान नागरिक संहिता अगर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो क्या होगा?

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने एबीपी से बातचीत करते हुए कहा कि जब कानून के दायरे से अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर समुदाय को बाहर रखा गया है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) है। उनका कहना था कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानून के दायरे में लाना है, लेकिन इस कानून के दायरे से कुछ समुदायों को बाहर रखने से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है, तो फिर इसके तहत कौन बचता है? इस पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूसीसी का असली उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर इसे लागू करना है. उनका कहना है कि हिंदू विवाह कानून पहले से ही हिंदू धर्म के अनुयायियों को नियंत्रित करता है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम पर्सनल से गवर्न होता है, सरकार उनपर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के प्रोविजन कर रही है.

आजम खान का यह कहना है कि अगर इस कानून के दायरे में किसी को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसके वास्तविक उद्देश्य और समानता की बात पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है.

क्या मुस्लिम समुदाय को भी अनुसूचित जनजातियों जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए?

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने इस सवाल के जवाब में कहा कि यह मुद्दा सुरक्षा से संबंधित नहीं है. जब हम “यूनिफॉर्म” शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है ‘यूनिवर्सल’ यानी जो सभी पर समान रूप से लागू हो. लेकिन, अगर किसी समाज को संस्कृति के नाम पर इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर समाज की अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं होती हैं. ऐसे में सरकार यह निर्णय नहीं ले सकती कि किसकी मान्यताएं श्रेष्ठ हैं या किसकी मान्यताओं को बदलने की जरूरत है.

रशीद किदवई ने कहा कि यूसीसी के मामले में हमेशा मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जबकि असल मुद्दा देश की विविधता है. उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक समुदायों का संगम है, और यहां एक समान नियम लागू करने में कठिनाई आती है.

इसके अलावा, उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार को इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और जल्दबाजी या हड़बड़ी से बचना चाहिए. किदवई ने आगे कहा कि अगर देश में यूसीसी लागू करना है, तो एक तरीका यह हो सकता है कि जेंडर से संबंधित मामलों में एक समानता (यूनिफॉर्मिटी) लाई जाए, और यह सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे वे आदिवासी हों या ट्रांसजेंडर.

यूसीसी से पर्सनल लॉ हो सकता है प्रभावित

वहीं बीजेपी नेता आतिफ रशिद कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि 1947 से लेकर आज तक, मुसलमानों को बहुत सारे मामले में मजहब का झूठा चश्मा पहनाकर उनका अलग रखा गया है. जैसे तीन तलाक वाला मामला है, तीन तलाक की पाबंदी सऊदी अरब में भी है, पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया में है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों को जज्बाती बनाकर रखा गया और उनको ये बताया गया कि तीन तलाक का जो मामला है आपके मजहब का मामला है.

मेरा मानना ये है कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए लागू किया जाना चाहिए. अगर इसमें से किसी किसी समुदाय को हटा दिया जाए तो फिर वो यूनिफॉर्म रह कैसे गया. दूसरी बात ये है कि सरकार का इसका ख्याल रखना चाहिए की इस कानून में किसी के मजहब में कोई इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिये.

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि बहुत सारी बातें फर्जी, मनगढ़ंत, मजहब का चश्मा लगाकर पहना दी जाती है उनपर कम से कम खुल कर बात होनी चाहिए और ऐसी कुप्रथाओं पर पूर्ण विराम लगना चाहिये.

यूसीसी से उत्तराखंड में क्या बदलेगा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य समाज के विभिन्न समुदायों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाना है. इसका असर खासकर शादी, तलाक, उत्तराधिकार (विरासत), गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और पारिवारिक विवादों पर पड़ेगा.

चलिए, उत्तराखंड में UCC लागू होने पर कुछ प्रमुख बदलावों को समझते हैं

वर्तमान में, उत्तराखंड में हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और अन्य धर्मों के लिए अलग-अलग विवाह और तलाक से जुड़े कानून हैं. इस कानून के लागू होने के बाद अब सभी समुदायों (अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) के लिए एक ही कानून होगा. इसका मतलब है कि

हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के लिए समान शादी और तलाक के नियम होंगे.तलाक देने के तरीके, विवाह की वैधता, और इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं एक जैसी होंगी. तलाक की प्रक्रिया को सरल और समान बनाने के लिए कानून में बदलाव होंगे.

इसके अलावा भारत में विभिन्न समुदायों के लिए विरासत (उत्तराधिकार) के अलग-अलग नियम हैं. हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए विरासत के नियम अलग होते हैं. लेकिन अब सभी के लिए समान उत्तराधिकार कानून हो सकता है, जिससे संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकार अधिक स्पष्ट और समान हो जाएगा.

जैसे, हिंदू धर्म में संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होता है, वहीं मुस्लिमों में शरिया कानून के तहत संपत्ति का बंटवारा होता है. UCC लागू होने पर सभी के लिए एक ही तरीका होगा.

गोद लेने के मामले में भी विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं. उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट (HAMA) के तहत गोद लिया जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय में गोद लेने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है. UCC के तहत अब उत्तराखंड में गोद लेने का तरीका और प्रक्रिया सभी धर्मों के लिए समान हो सकती है, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और एक समान हो जाएगी.

यूसीसी के तहत उत्तराखंड में सभी शादियों और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है. राज्य में कई ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग अपने विवाह को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मदद ले सकते हैं ताकि सरकारी दफ्तरों की भाग दौड़ न हो. एक सरकारी बयान के अनुसार, 26 मार्च 2010 से पहले जो भी विवाह राज्य में या राज्य से बाहर हुआ है उसमें दोनों पक्ष साथ रहे हैं और कानूनी पात्रता रखते हैं वो कानून लागू होने के छह महीनों के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

कोई भी सैनिक या वायु सेना, नौसेना का जवान जो किसी अभियान, वास्तविक युद्ध में शामिल हो, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है, जिसके लिए नियमों को लचीला रखा गया है.