धर्म और समाज: अदालती फैसलों ने समझाया क्या है असली धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद!

धर्म और समाज: अदालती फैसलों ने समझाया क्या है असली धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद!

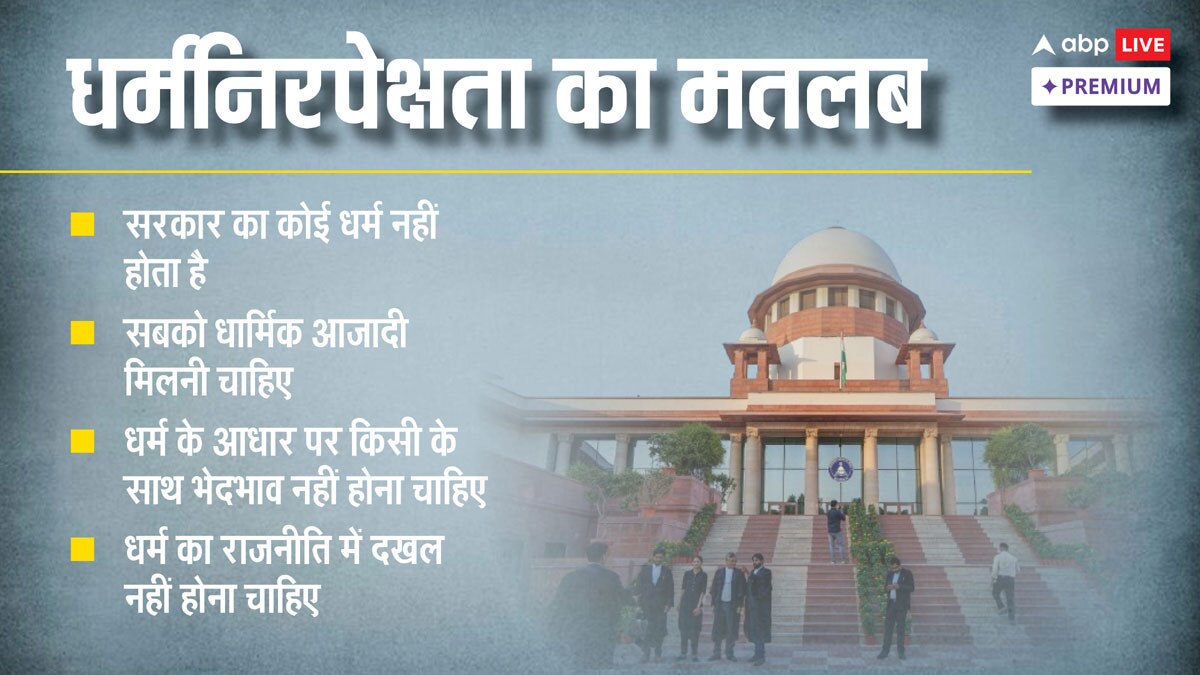

भारत की अदालतों ने समय-समय पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी असहमति जताई है. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इन शब्दों का भारतीय संदर्भ में विशिष्ट महत्व है.

जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा, “जब आप संविधान के विभिन्न प्रावधानों में ‘समानता’ और ‘बंधुत्व’ जैसे शब्दों को देखते हैं, तो इससे इनका सही अर्थ समझ में आता है. साथ ही, इस अदालत ने कई मामलों में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है.”

मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को हटाने की मांग को सिरे से नकार दिया है. कोर्ट का मानना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के लिए बेहद अहम हैं और इनका मतलब पश्चिमी देशों से अलग है. कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियाद है और इसे हटाया नहीं जा सकता.

संविधान बनते वक्त नहीं जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द?

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय के नेतृत्व में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जब संविधान बना था, तब निर्माताओं ने गहन विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल न करने का निर्णय लिया था. याचिकाकर्ताओं ने संविधान के मसौदे पर हुई बहसों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान बनाते वक्त इन शब्दों को जोड़ने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया था.

हालांकि कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. जस्टिस खन्ना ने कहा, “संविधान बनते वक्त धर्मनिरपेक्षता का मतलब आज से बिलकुल अलग था.” उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ भारत में धर्मनिरपेक्षता की समझ काफी बदल गई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की बुनियाद का हिस्सा बताया गया है.

संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना असंवैधानिक था?

15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संविधान सभा ने इसे ठुकरा दिया था. संविधान के अनुच्छेद 18 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की कोशिशों को भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था.

एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ना असंवैधानिक था, क्योंकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था. हालांकि, कोर्ट ने संविधान को एक ‘जीवित दस्तावेज’ माना जो सामाजिक जरूरतों के साथ बदलता रहता है. कोर्ट ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ना इसी बदलाव को दर्शाता है.

याचिकाकर्ताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 में 1989 में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी. उनका तर्क था कि राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन के लिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनकी बोलने की आजादी का उल्लंघन है.

‘भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार’

भारत में धर्मनिरपेक्षता को आकार देने में हमारी अदालतों का अहम रोल रहा है. सरदार ताहेरुद्दीन सैयदना साहिब केस 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 (धर्म की स्वतंत्रता) भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उजागर करते हैं. मतलब, कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार हैं और कोई भी धर्म सरकार से ऊपर नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह पहले से ही स्पष्ट रूप से तय किया जा चुका है कि अनुच्छेद 25 और 26 सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि धर्म के पालन में किए जाने वाले कामों की भी रक्षा करते हैं. किसी धर्म का जरूरी हिस्सा क्या है या उसकी धार्मिक प्रथा क्या है, यह उसके सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाएगा. जिन प्रथाओं को समुदाय अपने धर्म का हिस्सा मानता है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

‘धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की बुनियाद का हिस्सा’

1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की बुनियाद का हिस्सा है. इसका मतलब है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं और जिन्हें बदला या हटाया नहीं जा सकता. धर्मनिरपेक्षता भी इन्हीं में से एक है.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, प्रस्तावना पढ़ने से साफ हो जाता है कि व्यक्ति की आजादी कितनी जरूरी है और वो भी ऐसी आजादी जिसे छीना न जा सके. प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का भी जिक्र है. संसद के पास संविधान में बदलाव करने की जो ताकत है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं. इस संविधान में संशोधन का मतलब वो नहीं है जो सरकार कह रही है, बल्कि इसका एक सीमित मतलब है.

‘सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार’

1994 में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जबरदस्त फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना. कोर्ट ने यह भी कहा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जो ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मिले मौलिक अधिकारों पर जोर देता है.

मतलब, भारत में किसी भी धर्म को सरकार की तरफ से खास तरह का समर्थन नहीं मिलेगा. सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा और सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी होगी.

2002 में अरुणा रॉय केस

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब बताया. कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी. कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा और धर्म के अध्ययन में फर्क बताया. कोर्ट ने कहा कि धर्म के बारे में पढ़ना-लिखना तो सही है, बल्कि अच्छा भी है लेकिन किसी खास धर्म की शिक्षा देना मना है.

मतलब, स्कूलों में बच्चों को किसी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता. लेकिन, अगर कोई स्कूल सभी धर्मों के बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहता है, तो वो कर सकता है. इससे बच्चों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी और वो धार्मिक सहिष्णुता सीखेंगे. यह फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी और सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार करेगी, चाहे वो खुद किसी भी धर्म को मानते हों.

अभिराम सिंह केस (2017)

2017 में अभिराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि सरकार धर्म से दूर रहे, बल्कि इसका मतलब है कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए. कोर्ट ने माना कि धर्म और जाति समाज का हिस्सा हैं और इन्हें राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता. लेकिन, चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, क्योंकि यह गलत है.

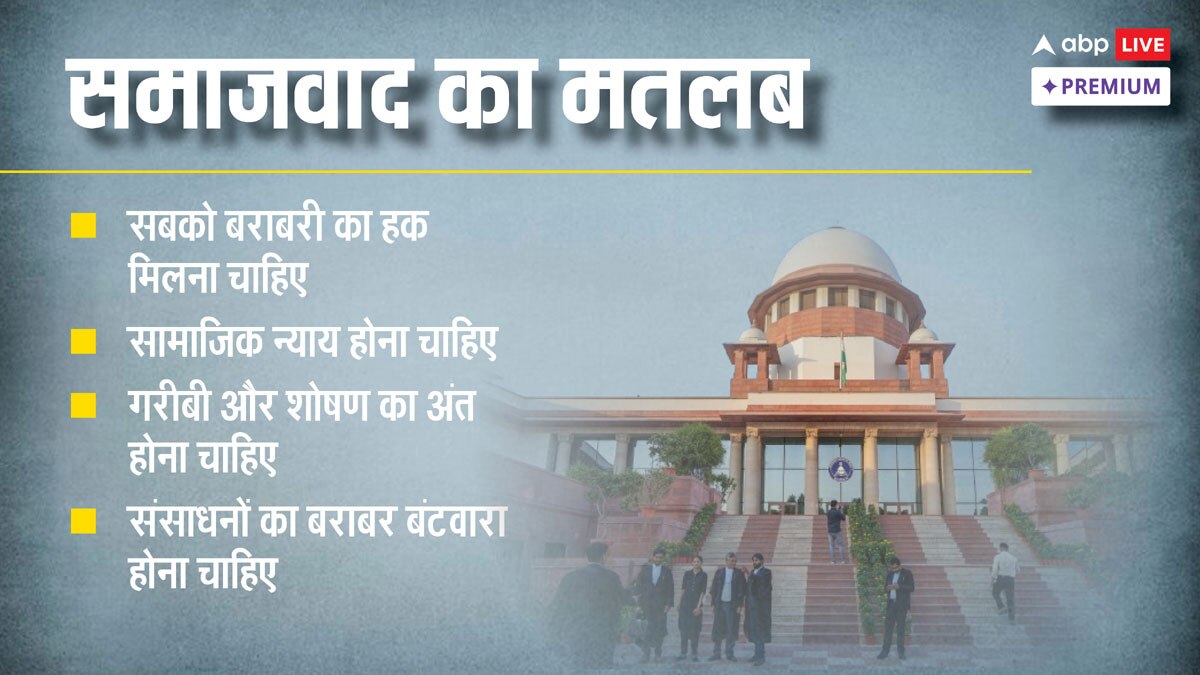

समाजवाद को आकार देने में हमारी अदालतों का रोल

1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद हमारे संविधान की बुनियाद का हिस्सा है. मतलब, सामाजिक न्याय और समानता लाना हमारे देश का मकसद है और इसे कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती.

इसके अलावा भी कई केस में कोर्ट ने समाजवाद को लेकर अहम फैसले दिए हैं. जैसे: 1977 में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम रंगनाथ रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद का असली मकसद समाज का भला होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करती है या किसी की संपत्ति लेती है, तो उसका मकसद सिर्फ समाज का भला होना चाहिए और पैसे का बंटवारा सबमें बराबरी से होना चाहिए.

ऐसे ही 1978 में मेनका गांधी केस में भी कोर्ट ने समाजवाद के बारे में एक अहम बात कही. कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में इज्जत से जीने का अधिकार भी शामिल है. समाजवाद का मतलब यही है कि सबको एक अच्छी जिंदगी मिले और कोई भी इंसान अपमानित न हो. मतलब, समाजवाद सिर्फ पैसों के बंटवारे की बात नहीं है, बल्कि यह सबको एक सम्मानजनक जिंदगी देने की भी बात है.

‘समाज में एक समान बंटवारा जरूरी’

1982 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केस में कोर्ट ने कहा कि कोयला उद्योग को फिर से व्यवस्थित करने और जनता के लिए जरूरी संसाधनों की रक्षा के लिए राष्ट्रीयकरण जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी होता है, तो अनुच्छेद 31C ऐसे कानूनों की रक्षा करेगा.

अनुच्छेद 31C उन कानूनों की रक्षा करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का बंटवारा सबके भले के लिए हो. धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हों. मतलब, सरकार समाज के भले के लिए जरूरी कदम उठा सकती है, भले ही उससे कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों का थोड़ा बहुत उल्लंघन होता हो. लेकिन यह सिर्फ तभी सही है जब उसका मकसद समाजवाद के सिद्धांतों को लागू करना हो और सबका भला करना हो.

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताकर यह साफ कर दिया है कि भारत में इन शब्दों का मतलब क्या है. भारत का अपना अलग सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल है. यहां सबको साथ लेकर चलने, सामाजिक न्याय और संसाधनों के बराबर बंटवारे पर जोर दिया जाता है.